INFORMATIONS PRATIQUES

BLOC-NOTES

LES JARDINS DU LORIOT

ACHATS ET RESERVATIONS

NOUVEAUTES

- Les 8 secrets d'Hildegarde de Bingen(2026)

- Le circuit de Sun Wukong (2025)

- <+ Chasse au Trésor (juin 2025)

- Dragon-Cheval (2023)

- La Hutte de Sima Guang (2022)

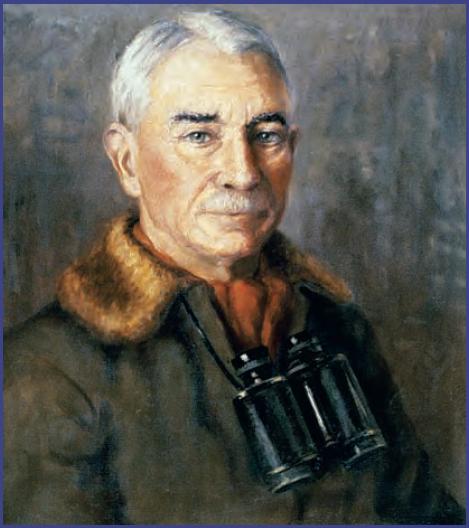

Georges Forrest et son chien

Le Circuit des Explorateurs

aux Jardins du Loriot

Pour découvrir les aventures de George Forrest et une partie des plantes qu'il a récoltées , un massif des Jardins du Loriot lui est dédié. Il est signalé par le Balise chinoise n° 7 près de la station n° 31 - Chemin Aung San Suu Kyi.

George FORREST est né en Écosse en 1873. Apprenti chez un pharmacien il découvre les propriétés médicinales des plantes et apprend les techniques de conservation et de séchage permettant la constitution d'herbiers. Il hérite d'un petit pécule, abandonne sa formation et part en Australie pour une dizaine d'années comme chercheur d'or. Revenu en Écosse en 1903, il est employé par Sir I. Balfour, professeur de botanique en tant qu'assistant dans la confection des herbiers du Royal botanic garden à Édimbourg. Celui-ci le recommande à A. K. Bulley, négociant en coton et plantes qui recherche des collecteurs de plantes pour l'expédition qu'il envisage dans le Sud-Ouest de la Chine en vue de constituer une pépinière de plantes chinoises.

Forrest part en 1904 pour le Yunnan, première des 7 expéditions qu'il va réaliser en Chine aux Marches du Tibet et en Birmanie.

Il arrive à Dali, se familiarise avec le pays, ses habitants et leur langue. Il rend service à la population locale en supervisant des campagnes de vaccination contre la variole. En août 1905, accompagné par 17 autochtones cueilleurs de plantes, il parcourt les montagnes à la frontière du Tibet. Les collines sont recouvertes d'une très grande variété de plantes : Deutzia, Styrax, Philadelphus, Primula, Rubus, Magnolia, Clematis et Rhododendrons. C'est un véritable paradis pour G. Forrest . Les récoltes sont particulièrement fructueus-es...

Massacre à Tsékou

Hélas, cette première expédition va connaître un épisode dramatique. En rentrant après une journée de collecte à la base située près de la Mission française de Cigu (Tsékou), l'équipe de cueilleurs arrive en pleine tourmente. Les lamas de la secte des « bonnets jaunes », hostiles aux étrangers, manipulent des paysans lissous pour qu'ils brûlent la Mission et assassinent les religieux et leurs relations. Toute l'équipe de Forrest, à l'exception d'un cueilleur, est massacrée. Le Père Jules Dubernard est décapité atrocement. Forrest réussit à s'échapper de peu, malgré un pied percé par un pieu de bambou. Il est poursuivi pendant plusieurs jours par les rebelles et leurs dogues tibétains. Il trouve enfin asile chez des montagnards lissous qui le cachent et le déguisent en Tibétain. Il a perdu toutes ses collectes de plantes. Lors de sa fuite épuisante, il attribue son salut à l'esprit du Père Dubernard qui le guide la nuit à travers les montagnes. En reconnaissance, il lui dédit une primevère : Primula Dubernardiana. Il est sauvé en repartant par des glaciers pour rejoindre Dali.

Loin d'abandonner son travail, après quelques semaines de repos, il rejoint un ami, George Litton, travaillant au consulat britannique de Tengchong près de la frontière sino-birmane. Ils explorent ensemble la vallée encaissée de la Salouen (le fleuve "en Colère" prend sa source au Tibet et se jette en Birmanie dans la mer d'Adaman) . Chaude et humide elle offre une flore d'une extraordinaire diversité. Il brave les nuées d'insectes, les plantes empoisonnées (ex. orties géantes), les ponts en corde de bambou, branlant au dessus des précipices. Des rivalités de droit de péage entre les gardiens des deux rives conduisent Forrest à faire usage de ses armes pour effrayer le deuxième receveur... Malheureusement, peu après, Litton est atteint de malaria etmeurt en janvier 1906. Tandis que la forte constitution de J. Forrest lui permet de résister au paludisme qu'il contracte également.

Forrest et la vogue de la « rhododendronmania »

Au cours de ses six voyages suivants, toujours dans son cher Yunnan, Forrest découvre, au fil de 26 années. Au total, 1.200 plantes nouvelles, au total 31.000 spécimens provenant de cette région, sont envoyés en Écosse par ses soins. Ils sont analysés, décrits et classés principalement par Sir Balfour et son équipe. Plus de 30 genres portent l'épithète de Forrestii. Il fait parvenir des graines et des plantes à différents pépiniéristes. Commandité et financé par Lionel de Rothschild qui possède un grand parc à Exbury (Angleterre), et soutenu par la Rhododendron Society, G. Forrest répond à la demande croissante de cette plante en vogue en introduisant plus de 300 nouvelles espèces de rhododendrons qui vont servir à produire de magnifiques hybrides.

Le secret du succès de Georges Forrest

L'importance inégalée de ses collectes s'explique non seulement pas sa détermination et sa compétence mais aussi parce qu'il sait mieux qu'aucun autre explorateur, exploiter les connaissances de ses collecteurs, choisis parmi l'ethnie des Naxi. Zhao, le chef des cueilleurs connaît par expérience où se trouvent les aires de collecte. Il établit des cartes topographiques très imagées et influencées par les légendes ancestrales écrites et entretenues par les chamans Dongba, qui prêchent l'harmonie de l'homme avec la nature. Alors que Forrest ne parle que l'anglais, Zhao, polyglotte, organise les collectes en concertation avec G. Forrest, de l'achat du papier à Rangoun jusqu' à l'expédition des caisses par la Birmanie vers l'Angleterre ou les USA.

Eternelle fascination pour le Yunnan

Lors de sa dernière expédition commencée en 1930, G. Forrest est victime, à 59 ans, d'une attaque cardiaque et meurt en janvier 1932. Des autochtones laissent entendre qu'il aurait été empoisonné, tout comme Litton. Il est enterré aux côtés de son ami Litton près de Tengchong, non loin de la frontière birmane. Leurs tombes sont désormais introuvables en raison du pillage des pierres tombales lors de l'occupation japonaise puis par des locaux pour ériger leurs maisons. Mais l'endroit est devenu mythique pour les grands admirateurs de cet «Indiana Jones du Yunnan ».

© Les Jardins du Loriot - 2019

George Forrest, the Yunnan Indiana Jones

George Forrest was born in Scotland in 1873. When he was training at a chemist’s, he discovered the medical proprieties of plants and learnt the conservation and drying techniques used in the making of herbariums. After inheriting a small sum of money, he gave up his training and went off to Australia for about ten years as a gold digger. He returned to Scotland in 1903 and was employed by Sir I. Balfour, a teacher of botany, as an assistant in the making of herbariums for the Royal Botanic garden in Edinburgh. Sir Balfour recommended him to A.K. Bulley, a cotton and plant merchant who was looking for plant collectors for the expedition he intended to organise in South West China with the aim to set up a Chinese plants nursery.

Forrest left for Yunnan in 1904, the first of 7 expeditions in which he would participate in China, in the Marches du Tibet and in Burma.

He arrived in Dali and got acquainted with the country, its inhabitants and their language. He did good turns for the local population by supervising vaccination campaigns against smallpox. In August 1905, with 17 local plant collectors, he explored the mountains along the Tibetan border. The hills were covered with a great diversity of plants: deutzia, styrax, philadelphus, rubus, magnolia, clematis and rhododendrons. It was pure paradise for George Forrest. The collecting sessions proved to be particularly fruitful.

Slaughter in Tsékou

Alas, this expedition was to suffer a tragic episode. On their way back after a day’s plant collecting at the base near the Cigu (Tsékou) French Mission, the team of collectors arrived in the middle of total chaos. The lamas from the “Yellow Caps” sect, hostile to foreigners, were manipulating the Lissou peasants into setting the Mission on fire and assassinating the priests and their relations. All the members of the Forrest team, with the exception of one collector, were slaughtered. Father Jules Dubernard was savagely beheaded. Forrest just about managed to escape although one of his feet was pierced by a bamboo stake. He was chased for several days by the rebels and their Tibetan mastiffs. He did find refuge with Lissou mountain people who hid him and dressed him like a Tibetan. He had lost all of his plant collections. In the course of his exhausting escape, he attributed hissalvation to the spirit of Father Dubernard who guided him across the mountains. In acknowledgement of his help, he dedicated a primrose to him: Primula Dubernardiana. He saved himself by going back to Dali treading on glaciers.

Far from giving up his work, after a few weeks’ rest, he joined a friend, George Litton, who was working at the Tengchong British consulate near the Sino-Burmese border. Together they explored the steep-sided valley of the Salouen (the “Angry” river has its source in Tibet and flows into the Adaman Sea in Burma). Hot and humid, it offered an extremely varied flora. They braved the clouds of insects, the poisonous plants (gigantic nettles) and the rickety bamboo rope above precipices. Rivalries concerning toll rights between the keepers of the two river banks led Forrest to make use of his weapons in order to frighten the second toll collector. Unfortunately, shortly afterwards, Litton fell ill with malaria and he died in January 1906. George Forrest’s sturdy constitution enabled him to resist malaria which he also had contracted.

Forrest and “rhododendronmania”

Over 26 years, during his next six journeys, always to his dear Yunnan, Forrest discovered 1 200 new plants. All in all, he sent 31 000 specimens from this area to Scotland. They were analysed, described and classified by Sir Balfour and his team mainly. More than 30 types bore the epithet Forestii. He sent plants and seeds to different nursery men. Sponsored and financed by Lionel de Rothschild who owned a big park in Exbury (England), and supported by the Rhododendron Society, George Forrest responded to the growing demand for this fashionable plant by introducing more than 300 new species of rhododendrons which would be used to create magnificent hybrids.

The secret behind George Forrest’s success

The unequalled importance of George Forrest’s collections could be explained not only by his determination and his competence but also because, better than any other explorer, he knew how to exploit the knowledge of his collectors, chosen among the Naxi ethnic group. By experience, Zhao, the chief collector, knew where the much sought-after plants were to be found. He drew colourful topographical maps influenced by the ancestral legends written and maintained by the Dongba shamans, who advocated harmony between man and nature. Whereas George Forrest spoke English only, Zhao, a polyglot, used to organise the collections along with George Forrest, from buying the paper in Rangoon to sending the crates via Burma…

Everlasting fascination for Yunnan

In the course of his last expedition which he had started in 1930, George Forrest suffered from a heart attack; he was 59 years old and he died in January 1932. Local people claimed that he had been poisoned, just like Litton. He was buried beside his friend Litton near Tengchong, not far from the Burmese border. Their graves cannot be found today on account of the many tombstones being stolen during the Japanese occupation and later by local people to build their houses. But this place has become mythical for the great admirers of this “Yunnan Indiana Jones”.

Translation by Marie Armelle TERRIEN, with participation of Bernadette HAND.

Quelques plantes introduites par G. Forrest susceptibles d'être cultivées en Angleterre et en France

Abies forrestii

Acer wardii

Camelia saluensis

Camelia reticulata

Cotoneaster lacteus

Hypericum forrestii

Daphne aurantiaca

Gentiana sino ornate

Iris chrysographes

Jasminum polyanthum

Magnolia campbellii

Mahonia lomanifolia

Nomocharia forrestti

Osmanthus yunnanensis

Pieris formosa var forrestii

Primula aurantiaca

Primula bulleyana

Primula malacoïdes

Primula viali

Rhododendron griersonianum

Rhododendron sinogrande

Saison 2020

Indice (s) :

Pour nommer une plante les botaniste donne le nom (toujours en latin) du genre, ex Primula pour Primevère puis donne un épithète qui correspond soit à une caractéristique de la plante, soit le nom d'un lieu, soit le nom d'une personne.

Portrait à l'huile de FKW

Portrait à l'huile de FKW

Le Circuit des Explorateurs

aux Jardins du Loriot

Frank Kingdon-Ward (1885-1958), botaniste et fils de Harry Marshall Ward, professeur de botanique, consacra sa vie à la chasse aux plantes en Asie. Ses plantes préférées étaient les rhododendrons, les primevères et les gentianes. Il a effectué 25 expéditions et découvert 10 espèces de rhododendrons et deux primevères inconnues à Assam, ainsi que de nombreuses autres plantes. Rhododendron Wardii, l'un des rhododendrons qu'il a trouvés, a des fleurs jaunes et les primevères comprenaient la primevère géante (Primula florindae). Il a écrit 25 livres décrivant ses voyages et ses nombreuses aventures. Les Jardins du Loriot lui dédie un massif (Balise chinoise Kingdon Ward, près de la station 33)

Frank Kingdon Ward (1885-1958) est sans doute un des derniers des grands collecteurs de plantes asiatiques. Il occupe une place exceptionnelle dans le panthéon des explorateurs qui ont sillonné les prairies, les vallées et gorges des hautes montagnes où dévalent avec force plusieurs fleuves mythiques. En effet, le Tsangpo , prolongé par le Brahmapoutre, la Salouen, le Mékong, le Gyang-Tse (fleuve Bleu), situés entre le Sud-Est du Tibet, le Sud-Ouest de la Chine surplombant le Nord de l’Inde et la Haute-Birmanie marquent « son cher pays ». Il ne pourra jamais le quitter. Tous ses talents se conjuguent avec bonheur : il est botaniste de formation, collectionneur de plantes, explorateur intrépide, infatigable, c’est un écrivain talentueux qui sait faire partager avec passion ses aventures et travaux scientifiques. Enfin, c’est une force de la nature dotée d’une détermination inextinguible.

Il est né à Manchester en 1885, fils de Harry Marshall Ward, un brillant botaniste qui fonda l’école de botanique moderne de l'université de sa cité. Il obtient en 1904 un diplôme en sciences naturelles mais écourte ses études en raison du décès de son père. A cette époque, il sait qu’il va consacrer sa vie à l’exploration et la recherche de plantes en Asie. Il part pour la Chine afin de prendre un poste de professeur à l'école publique de Shanghai pour se constituer un pécule qui doit lui permettre de réaliser ses rêves d’explorateur.

Après une première expérience d’expédition au Tibet, en 1911, avec une équipe de zoologues américains, il est invité, par le négociant en coton Arthur Bulley, fondateur de la pépinière Bees, à collecter des plantes rustiques et des graines dans la province du Yunnan.

En 1913, il explore et collectionne des plantes dans le Yunnan et au Tibet, décrites dans « Mystery Rivers of Tibet » (1921). Cette première expédition botanique couronnée de succès est la première de vingt-quatre expéditions audacieuses de chasse aux plantes entreprises au cours de quarante-cinq années. Ses voyages sont très fructueux, il recueille un grand nombre de plantes, de fleurs, de graines, de bulbes et prend de nombreuses photographies qui illustreront ses ouvrages.

En 1914, il effectue la première de ses nombreuses explorations en Haute-Birmanie (proche du Yunnan), détaillées dans son livre In Farthest Burma (1921). Pluies constantes, nuées d’insectes, attaque de malaria, grave accident sur une falaise, plaies sur les bras et les jambes, rien ne rebute l’explorateur : après six semaines de repos, F. Kingdon Ward repart de plus belle à l’aventure. En 1922, il explore de nouveau le Yunnan, ainsi que la province du Sichuan.

Le mystère des georges du Tsangpo

C'est en 1924-1925 qu'il fait probablement sa plus retentissante et productive expédition, au Bhoutan et au Tibet du Sud-Est , en compagnie de son riche ami, Lord Cawdor. Objectif : s’assurer du tracé jusqu’alors incertain d’une section de 40 km des gorges du Tsangpo, les plus escarpées du monde. De Lhassa à l’Assam, le fleuve dévale de 3.600 m à 300 m d'attitude au-dessus de la mer, sur seulement 240 km. Ward et Cawdor sont les premiers à descendre à plusieurs endroits dans les gorges où les cascades vertigineuses, auréolées des couleurs de l’arc-en-ciel, vont finir par alimenter le Brahmapoutre. Il relève, en fait, un défi qui remonte à son enfance. Un ami de son père, revenant d’Extrême-Orient avait dit : «Il y a des endroits dans le Brahmapoutre où aucun homme blanc n'a jamais été »… Le livre du voyage de Ward, Riddle of the Tsangpo Gorges , publié en 1926, est aussi un fascinant récit des riches faune et flore qu'il y a trouvées. Plusieurs des espèces de plantes que Kingdon Ward a rencontrées sont nouvelles pour la science.

Dans une vallée de Rong Chu, par exemple, en descendant les gorges de Tsangpo, il découvre l'une des meilleures primevères pour les forêts et les jardins humides : la Primula florindae, grande primevère candélabre du Tibet, qu'il dédie à sa première femme Florinda née Norman-Thompson, épousée en 1923. Plus à l'ouest, sur « les collines boisées à l'est de Lhassa » (capitale du Tibet), il recueille les premières semences viables de la plante qui lui a valu une belle renommée, le fameux Meconopsis betonicifolia, ou pavot bleu de l’Himalaya, collecté à 5.000 m d’altitude (mais découvert par le Père Delavay). « Soudain ce fut comme un pan de bleu tombé du ciel, un torrent de pavots bleus, scintillants comme des saphirs dans la lumière diaphane. » Il ne faut pas confondre ce pavot avec le Meconopsis speciosa qu’il avait décrit dans un précédent livre The Land of the Blue Poppy - Travels of a Naturalist in Eastern Tibet (1913). Au cours de ce même voyage, il découvre plusieurs espèces de Berbéris et de Rhododendrons dont le splendide Rhododendron wardii qui lui sera dédié.

Une passion pour la Haute-Birmanie et l’Assam

De 1926 à 1956 Kingdon Ward a voyagé presque exclusivement dans les montagnes et les gorges de la Birmanie et de l'Assam. A la fin de l’occupation japonaise, il va aider l’armée américaine à rechercher dans la jungle les avions abattus et les tombes des soldats alliés disparus. C'est à cette occasion qu'il découvre le splendide petit Lilium mackliniae sur le mont Sirhoi à Manipur. Il y retourne en 1948, cette fois avec sa nouvelle épouse, née Jean Macklin. Il lui dédie ce lys d’une beauté exceptionnelle. Sa première femme n'avait jamais partagé la vie d’explorateur de Frank et ils divorcèrent en 1936. La jeune Jean (26 ans) participera activement à cinq grandes expéditions, trois dans le Nord-Est de l’Inde, deux en Birmanie. Le 15 août 1950, lors d'une expédition dans la vallée du Lohit, aux confins de l'Assam et du Tibet, ils ont la chance de survivre lorsqu'ils se retrouvent près de l'épicentre d'un séisme de magnitude 8,7 sur l'échelle de Richter. Un arbre est tombé sur leur tente. Jean raconte dans My Hill So Strong (1952), cette terrible péripétie, mais aussi la lutte contre ses accès récurrents de malaria. Mais Frank est très aguerri : il a survécu à bien des périls. Leur dernière expédition s’avère moins productive, Frank commence à fatiguer à l’approche de ses 70 ans. Il meurt à Londres à 71 ans, quelques jours avant de faire un nouveau projet de voyage.

Il aimait plus que tout la beauté des plantes du Tibet, de l’Assam, du Yunnan et de la Haute-Birmanie et il a su transmettre sa passion et ses découvertes scientifiques en rédigeant 25 ouvrages et 700 articles. Par ses introductions végétales, il a modifié considérablement le paysage anglais et il continue à faire toujours rêver les amateurs de la flore himalayenne à une forme élevée de beauté du monde.

© Les Jardins du Loriot 2019

Frank Kingdon Ward (1885-1958) was probably the last of the great Asian plant collectors. He holds an exceptional place among the most famous explorers who travelled across fields, valleys and mountain gorges where several legendary rivers vigorously cascade down. Indeed, the Tsangpo River, continuing with the Brahmaputra, the Salwen, the Mekong, the Blue River, situated between south-east Tibet, south-west China and overlooking north India and Upper Burma, enclosed “his dear country”. Never was he able to leave it. He could happily exercise all his talents: he trained as a botanist, was a plant collector, a dauntless and tireless explorer, plus a gifted writer who knew how to share his passions and his scientific works. Not only was he a real Goliath but he was also endowed with an inextinguishable determination.

Born in Manchester in 1885, he was the son of Harry Marshall Ward, a brilliant botanist who founded Manchester University School of modern Botany. In 1904, he graduated in natural science but his studies were cut short on account of his father’s death. At the time, he knew that he would devote his life to exploration and to looking for plants in Asia. He went to China to a teaching post at Shanghai’s public school with a view to building a little nest which, hopefully, would help him realise his dreams of becoming an explorer.

After a first expedition to Tibet with a team of American zoologists in 1911, he was invited by Arthur Bulley, the cotton merchant and founder of the Bees nursery, to collect hardy plants and seeds in the Yunnan province.

In 1913, he explored and collected plants in the Yunnan province and in Tibet, which he described in Mystery Rivers of Tibet (1921). This first successful botanical expedition was the first of twenty-four other bold plant-hunting expeditions he undertook over forty-five years. His journeys were very fruitful and he gathered a huge number of plants, flowers, seeds, bulbs and took many photographs to illustrate his books.

In 1914, he went to Upper Burma (near the Yunnan), the first of his many explorations there, described in detail in his book In Farthest Burma (1921). Ceaseless rains, clouds of insects, a bout of malaria, a serious accident on a cliff, wounds on his arms and legs did not deter the explorer: after a six weeks’ rest, F. Kingdon Ward resumed his adventures with renewed vigour. In 1922, he explored Yunnan again as well as the Sichuan province.

The mystery of the Brahmaputra springs

His most resounding and productive expedition probably took place in 1924-1925 in Bhutan and South-East Tibet, along with his friend Lord Cawdor. The goal was to trace the so far uncertain course of a 40 km-long section of the Tsangpo gorges, the steepest in the world. From Lhassa to Assam, the river gushes down from an altitude of 3 600 m to 300 m above sea level. Ward and Cawdor were the first ever to climb down the gorges in several places where the spectacular falls, festooned in rainbow colours, cascade into the Brahmaputra. He in fact took up a challenge going back to his childhood. A friend of his father’s, back from the Far East, had said: “There are places in the Brahmaputra on which no white man has ever trodden.”… Riddle of the Tsango Gorges, published in 1926, is also a fascinating travel story of the rich fauna and flora which Ward discovered there.

Several of the plant species which Kingdon Ward found were new to science. In one Rong Chu Valley, for instance, going down the Tsangpo gorges, he discovered one of the best primroses suited to forests and dampgardens, Primulae florindae, the tall Tibet candelabra primrose, which he dedicated to his first wife, Florinda, née Norman-Thompson, whom he married in 1923. Further west, on “the woody hills east of Lhassa” (capital of Tibet), he gathered the first viable seeds of the plant which made him famous, the renowned Menocopsis betonicifolia, or Himalayan blue poppy, discovered at an altitude of 5 000 m. “Suddenly, it seemed a whole canopyof blue had fallen from the sky, a torrent of blue poppies, glittering like sapphires in the diaphanous light.” This poppy must not be confused with Meconopsis speciosa which he had described in a previous book The Land of the Blue Poppy – Travels of a Naturalist in Eastern Tibet (1913). In the course of the same journey, he discovered several species of berberis and rhododendrons.

A passion for Upper Burma and Assam

From 1926 to 1956, Kingdon Ward travelled almost exclusively in the mountains and gorges of Burma and Assam. At the end of the Japanese occupation, he helped the American army look for the shot down planes in the jungle and the allied soldiers’ graves. It was then he discovered the splendid little Lilium mackliniae on Mount Sirhoi in Manipur. He went back there in 1948, this time with his second wife, Jean, née Macklin. He dedicated this exceptionally beautiful lily to her. His first wife had never shared Frank’s life as an explorer and they divorced in 1936. Young Jean (26 years of age) was to participate very actively in five big expeditions, three of these in north east India and two in Burma. On 15th August 1950, during an expedition in the Lohit Valley, on the borders of Assam and Tibet, they found themselves near the epicentre of an earthquake measuring 8.7 on the Richter scale and were lucky to survive. A tree had fallen on their tent. In her book My Hill So Strong (1952), Jean related this terrible episode, but also her fight against the recurring bouts of malaria. Yet Frank was quite resilient: he survived many other dangerous situations (he was impaled on a bamboo stick, he fell from a cliff, he contracted malaria, he had no food during a journey, which forced him to eat plants that turned out to be poisonous…). Their last expedition was less productive. Nearing 70, Frank was getting tired. He died in London, aged 71, a few days before planning a new journey.

More than anything else, he loved the beauty of the plants of Tibet, Assam, Yunnan and Upper Burma; he has successfully transmitted his passion and his scientific discoveries by writing 25 books and 700 articles. By introducing vegetal species, he has considerably changed the English landscape and he continues inspiring the enthusiasts of Himalayan flora who dream of a superior world beauty.

Translation by Marie Armelle TERRIEN, with participation of Bernadette HAND.

Saison 2020

Indices : Lhassa est la capitale de ce pays.

Ce pays peut s'appeler aussi Le Toit du Monde.

Indice (s) :

La situation géographique de l'Assam peut vous aider.

Indice (s) :

La couleur des fleurs est proche de celle de la Primevère coucou (Primula veris ou Primevère officinale) que l'on peut trouver ici sur le bord de chemins en terrain plutôt calcaire. La plante mesure environ 25 cm.

Reginald FARRER, en tenue chinoise

Reginald FARRER, en tenue chinoise

R. Farrer : "LE PRINCE DES JARDINIERS ALPINS"

Le Circuit des Explorateurs

aux Jardins du Loriot

Reginald John FARRER (1880-1920). Il est né à Londres (GB) et mort à Nyitadi, en Haute-Birmanie. Grand voyageur, collecteur de plantes, spécialiste des jardins alpins, botaniste, artiste et écrivain. Renommé pour ses récits de voyages, ses collectes de plantes en Asie, particulièrement en Birmanie, et ses jardins de rocailles qu'il a contribué à populariser. Il rapporta de nombreuses végétaux en Angleterre pour les planter dans son jardin près de sa ville natale. Il publia de nombreux ouvrages parmi lesquels "My rock garden" ("Mon jardin de rocaille") est le plus connu.

Pour honorer "Le prince des jardiniers", un massif des Jardins du Loriot lui est dédié. Il est signalé par le Balise chinoise n° 6 près de la Gloriette (station 26) et de la Pagode birmane.

6 – Reginald Farrer

Le Prince des Jardiniers

Né à Londres en 1880 dans une famille aisée, souffrant d'une fente palatine et d'une santé fragile, il reçoit une éducation à la maison. Passionné par la montagne et la flore alpine, dès l'âge de 10 ans il connaît bien la flore sauvage et l'anatomie des plantes. A 14 ans, il réalise un jardin de rocaille. Puis il fréquente l'université d'Oxford et participe à l'élaboration d'un jardin de rocaille plus important.

En 1902, il part pour un voyage qui le mène en Chine, en Corée et au Japon.

De retour en Angleterre, il publie plusieurs ouvrages : « My Rock Garden » et « The English Rock garden » qui sont vraiment très populaires car il y donne des conseils pratiques pour créer des jardins de rocailles avec des plantes alpines rustiques. Il parcourt les montagnes d'Italie, de France et de Suisse, toujours en quête de plantes alpines qu'il envisage d'introduire dans les jardins britanniques : dans ce but, il fonde à Clapham (Yorkshire) une pépinière spécialisée dans les plantes alpines.

Une manière originale de créer un jardin escarpé

R. Farrer est reconnu pour ses multiples talents : il écrit, il peint des aquarelles, c'est un botaniste de terrain... mais il est parfois considéré comme excentrique et étrange. Pour reproduire la flore de Ceylan (Sri Lanka), R. Farrer avait décidé un jour de créer un jardin escarpé le long d'un coteau près de Clapham (Yorshire) où se trouve la maison familiale. Pour disperser ses semences, il n'a pas trouvé mieux que monter dans un petit bateau pour aller au milieu d'un lac, puis de tirer avec son fusil de chasse rempli de graines en direction de la paroi rocheuse du jardin de rocaille. Les semis ont levé et, dit-on, les plantes prospéré à l'époque. Mais l'issue de l'histoire n'est pas la même pour tous !

A la suite de son voyage en 1908 à Ceylan (Sri Lanka), il devient bouddhiste et, en 1914, il se lance avec William Purdom, un ancien jardinier de Kew Gardens devenu explorateur de plantes pendant 4 ans au Kansu (Province du N-Ouest de la Chine), dans une ambitieuse expédition au Tibet et au nord du Kansu qui va durer 2 ans. Il herborise pour le compte des pépinières de Veicht et de l'Arboretum Arnold de Boston. Il en rapporte des herbiers, des semences, et de nombreuses plantes vivantes qui ornent aujourd'hui nos jardins.

En 2017, les deux Anglais croisent à Siku (Cigu) l'expédition de l'Américain F. Meyer en grande difficulté avec son interprète et ses muletiers qui ne veulent pas faire d'incursion au Tibet. Tien (l'interprète), qui vient d'être poussé brutalement dans un escalier : « Je vais rester ici et ramener votre corps à la maison lorsqu'il sera retrouvé. » Meyer va malgré tout herboriser avec de nouveaux muletiers dans la province de Kansu mais renonce au Sichuan, l'expédition est donc abrégée. La voie est libre pour les Anglais qui font une collecte prodigieuse malgré de multiples échauffourées avec des brigands. Deux ouvrages de R. Farrer décrivent ses voyages aux marches du Tibet : "On the Eaves of the World" (Sur l'avant-toit du monde) et "The rainbow bridge" (Le pont arc-en-ciel).

Farrer a l'habitude de dessiner et de peindre les plantes qu'il découvre, malgré l'inconfort des situations : la pluie qui l'oblige à tenir d'une main un parapluie, des mouches qui l'assaillent par temps chaud, le vent et les tempêtes de poussière laissent parfois des traces sur ses toiles. Ses nombreuses illustrations et aquarelles de plantes et de paysages sont exposées en Angleterre en 1918.

En 1919, Reginald Farrer entreprend sa dernière expédition en Haute-Birmanie, accompagné de Euan H. M. Cox, un Ecossais, négociant de jute, qui saisit, à son contact, l'opportunité de se plonger dans le monde de la littérature des jardins et dans l'aventure botanique. Si la collecte est fructueuse, elle a toutefois moins d'impact sur les jardins anglais car les climats des montagnes birmanes sont très différents du climat britannique, contrairement à certaines contrées du Kansu.

Malheureusement, lors de ce voyage, R. Farrer décède à 40 ans en 1920, dans les montagnes reculées de Minshan, en Haute-Birmanie près de la frontière chinoise. Sa tombe existe encore.

Son compagnon, E. H. M. Cox, qui est rentré en Angleterre fin 1919, a relaté cette expédition dans un livre intitulé "Farrer's Last Journey, Upper Burma 1919-20", publié en 1926 (Le dernier voyage de Farrer en Haute-Birmanie, de 1919 à 1920). Pour lui, Reginald serait mort seul de diphtérie, tandis que selon les porteurs qui l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure, il serait mort d'une overdose d'alcool. Il avait l'habitude de prendre du whisky avec ses médicaments...

Reginal Farrer peut être désigné en Grande-Bretagne, à juste titre, comme Prince des jardiniers. En 1930, E. H. M Cox publie un ouvrage faisant l'inventaire et la description botaniques des plantes introduites par R. Farrer en Angleterre. La mémoire de Farrer est entretenue aussi de façon vivante par les descendants de E. H. M. Cox, créateurs d'une fameuse pépinière en Ecosse, spécialisée dans la culture et la vente de rhododendrons. Et ils n'ont cessé d'organiser des expéditions au Yunnan et au Sichuan.

© Les Jardins du Loriot, 2019.

06- Reginald Farrer

The Prince of Gardeners

Born in London in 1880 into a well-off family and suffering from a cleft palate and poor health, Reginald Farrer was educated at home. He had a passion for mountains and the Alpine flora; ever since the age of 10, he had been an expert in wild flora and the anatomy of plants. At 14, he constructed rock garden. Then he attended Oxford University and participated in the making of a bigger rockery.

In 1902, he started on a journey to China, Korea and Japan.

Back in England, he published several books: “My Rock Garden” and “The English Rock Garden” which became very popular because they gave practical advice regarding the construction of Alpine rock gardens. He travelled around the Italian, French and Swiss mountains, always on the lookout for Alpine plants which he contemplated introducing into the British gardens: to achieve his aim, he created an Alpine plant nursery in Clapham (Yorkshire).

An original way to develop a sloping garden

Reginald Farrer was well known for his many talents: he was a writer, a water-colourist, a grass-roots botanist… however, he sometimes passed for an eccentric and strange man. One day, Reginald Farrer decided to create a steep garden along a hillside near Clapham (Yorkshire) where the family house stood in order to reproduce the flora of Sri Lanka. He had the brilliant idea to get into a small boat to reach the centre of a lake and then to shoot at the rocky slope with a gun loaded with seeds. The seedlings did germinate and, rumour has it, did thrive at the time but not everyone remembers the same outcome to this story!

After his journey to Sri Lanka in 1908, he converted to Buddhism. In 1914, along with Willliam Purdom, a former Kew Gardens gardener and plant explorer for four years in the Kansu province (north west China), he undertook an ambitious expedition to Tibet and North Kansu which was going to last two years. He botanized for the benefit of Veitch’s nurseries and the Boston Arnold Arboretum. He brought back herbariums and innumerable living plants which adorn our gardens today.

In Siku (Cigu) in 1917, the two Englishmen met the American Frank Nicholas Meyer’s expedition; the latter was in terrible trouble since his interpreter and his mule-drivers had refused to make a foray into Tibet. Tien (the interpreter) who had just been brutally pushed down a flight of stairs: “I will stay here and take your body home when it is found.” Yet, Meyer succeeded in herborising with other mule-drivers in the Kansu province; however, he gave up on Sichuan so that expedition was cut short. The way was clear for the Englishmen who gathered a phenomenal number of plants despite numerous clashes with bandits. Two books by Reginald Farrer describe his journey to the Marches of Tibet: “On the Eaves of the World” and “The Rainbow Bridge”.

Farrer was used to drawing and painting the plants which he had managed to discover despite uncomfortable conditions: the rain forced him to hold an umbrella in one hand; in hot weather he was attacked by flies; wind and dust storms sometimes left marks on his canvasses. His numerous illustrations and watercolours of plants and landscapes were on exhibition in England in 1918.

In 1919, Reginald Farrer undertook his last expedition to Upper Burma, along with Euan H. M. Cox, a Scotsman and jutemerchant who, thanks to him, seized the opportunity to throw himself into gardening literature and botany. Although their collection was abundant, it had a lesser impact on English gardens for the climate in the Burmese mountains is quite different from the British one, except in some parts of Kansu.

Unfortunately, Reginald Farrer died in 1920 at the age of 40 during his journey to the remote Minshaw Mountains, in Upper Burma, near the Chinese border. His grave still lies there.

His friend, Euan H.M. Cox, who returned to England in 1919, recounted this expedition in a book entitled “Farrer’s Last Journey, Upper Burma, 1919-1920”, published in 1926. According to him, Farrer died, alone, of diphtheria, whereas the porters who accompanied him to his resting place claimed that the cause of his death was an overdose of alcohol. He used to swallow his medicationwith whisky…

Reginald Farrer could rightly be named “Prince of Gardeners” in England. In 1930, Euan H.M. Cox published a book covering the botanical inventory and description of the plants introduced into England by Reginald Farrer. The latter’s memory is also kept alive by Euan H.M. Cox’s descendants who set up a famous commercial nursery in Scotland, specialized in cultivating and selling rhododendrons. And they never stopped organising expeditions to Yunnan and Sichuan.

Translation by Marie Armelle TERRIEN, with participation of Bernadette HAND.

Saison 2020

Les Jardins du Loriot s'inscrivent dans des parcelles de bocage composées à l'origine de prairies naturelles qui n'ont jamais été cultivées. Un grand étang d'un hectaire situé au milieu du parc est orné tout l'été de lotus. Des bassins permettent à une soixante de variétés de nymphéas de se développer de mai à octobre.

Au fil des ans le paysage s'inspire des jardins anglo-chinois, style de jardins qui est apparu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France et en Europe. Une collection importante de bambous de Chine et du Japon a été introduite. Le pont-Moulin jolly reproduit dans le parc rappelle l'inspiration du créateur du jardin pittoresque de Moulin Jolly créé près de Paris à Colombes sur l'île Marante.

Le japonisme inspire aussi les créateurs : un tori avec une porte zen, marque l'entrée d'un pont donnant sur l'ïle du Dragon. L'amitié entre Monet et le Vendéen Clemenceau est évoquée autour des bassins de nymphéas.

Beaucoup de plantes du parc viennent de Chine et du Japon et les collecteurs de l'époque y sont honorés (explorateurx et missionnaires botanistes)..

L'imaginaire du visiteur est sollicité : en déamulant vous allez pouvoir découvrir des édicules chinois, birmans et des groupes de statues venues de Birmanie et d'Indonésie, mais aussi l'histoire d'une sorcière qu'un magicien venu de l'Himalaya a fait renaître. En entrant dans le parc vous pourrez entrer dans l'univers d'un coupeur de bambous avec le plus vieux conte japonais : Také tori monogatari ou le conte de la Princesse Lune...

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy. | |

| I accept cookies from this site. Agree | |